L’évolution de l’inflation est très particulière : la poussée actuelle résulte à la fois de perturbations dans les chaînes d’approvisionnement et d’un rebond très rapide de la demande de biens et services dont les consommateurs ont été privés pendant la pandémie. Ces pressions sont probablement temporaires. Pour les banques centrales toutefois, l’évolution des salaires reste clé pour apprécier à quel moment et dans quelle mesure elles devront durcir leurs politiques monétaires.

La reprise industrielle mondiale, les perturbations des chaînes de production et des effets de base ont alimenté l’inflation.

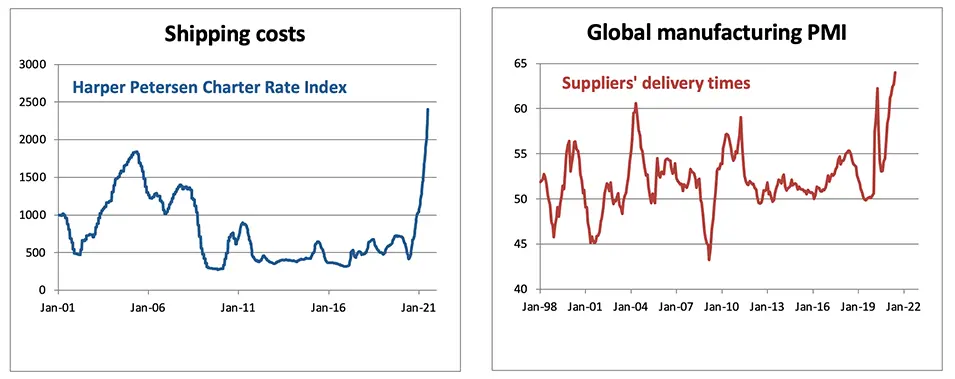

Sur les douze derniers mois, l’inflation hors alimentation et énergie a atteint 3,8 % aux États-Unis, son niveau le plus élevé depuis près de trente ans. Ce rythme particulièrement rapide de hausse des prix ne doit pas surprendre. La pandémie a agi comme un choc qui aurait interrompu temporairement l'activité économique et laissé presque intacte la demande (grâce, il faut le souligner, au soutien des pouvoirs publics). Une fois la crise passée, la demande doit normalement se redresser rapidement. Mais si la pandémie a relativement peu affecté les capacités de production, elle n’en a pas moins sérieusement perturbé le fonctionnement de nos économies : le coût du fret maritime a explosé, les prix des matières premières se sont envolés, et la pénurie mondiale de semi-conducteurs ne semble pas près de se résorber (elle pourrait durer au moins jusqu’au printemps prochain) ! Cette désorganisation est temporaire par nature, mais le retour à la normale prendra du temps.

Si la contraction de la production industrielle mondiale a été aussi sévère que pendant la crise financière de 2007-2008, le rebond a été beaucoup plus fort.

Les perturbations des chaînes d'approvisionnement ont entraîné une augmentation significative du délai de livraison des fournisseurs.

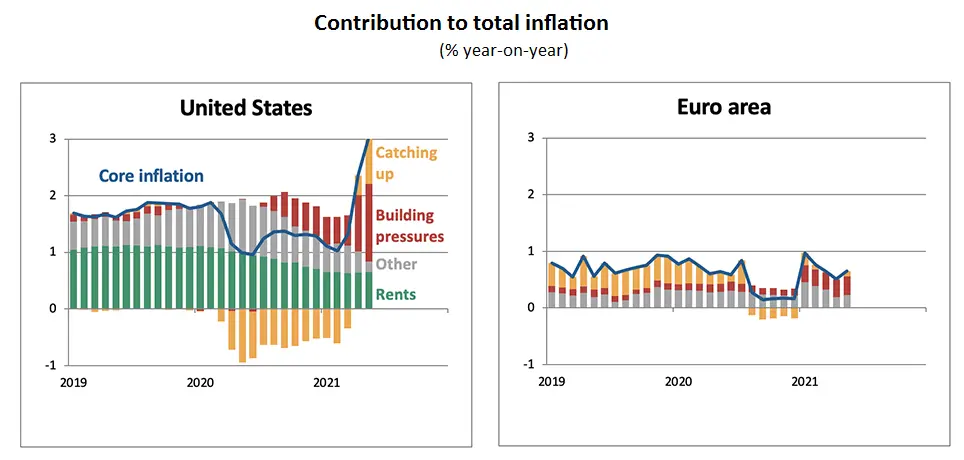

L’évolution récente des prix à la consommation apporte un éclairage complémentaire sur la dynamique particulière à l’œuvre. Au cours des deux dernières décennies, l’inflation a été largement tirée par l’évolution des prix des services, la concurrence et la globalisation des chaînes d’approvisionnement exerçant une pression à la baisse sur les prix des biens. Depuis le début de la pandémie toutefois, l’inflation des biens a considérablement accéléré, tandis que celle des services est restée contenue. La pandémie a en effet temporairement déformé la structure de la demande en faveur de certains biens (articles de sport, meubles, voitures d’occasion, etc.). Conjuguée aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement, cette évolution de la demande a poussé fortement à la hausse les prix de ces produits. La pandémie a aussi eu des effets plus indirects sur l’offre – et donc aussi les prix – de certains services. Les prix de la location de voitures ont, par exemple, bondi de plus de 60 % depuis février 2020. De fait, pendant la pandémie, les sociétés de location ont été contraintes de vendre une partie de leurs flottes pour survivre et elles peinent désormais à les reconstituer pour répondre à la demande. En moyenne toutefois, l’inflation dans le secteur des services a faibli, la pandémie ayant particulièrement pesé sur la consommation de services dits « non essentiels » (transport aérien, hôtellerie, etc.)… et déprimé, en 2020, les prix de ces services. Avec le redémarrage de l’activité, ces prix viennent maintenant d’amorcer une remontée , et il y a fort à parier que le mouvement de « rattrapage » engagé va se poursuivre. L’inflation a donc de bonnes raisons de rester sous pression pendant encore plusieurs mois…. mais il est probable que cette pression soit temporaire et finisse par retomber.

Dans la zone euro, même si des dynamiques similaires sont à l’œuvre, les pressions inflationnistes ont jusqu’à présent été plus limitées car la reprise y a été moins forte qu’aux États-Unis et l’inflation était avant la crise nettement plus basse. Fin mai 2021, alors que l’inflation sous-jacente était proche de 4 % aux États-Unis, elle était ainsi toujours inférieure à 1 % dans la zone euro. Certes, l’inflation a accéléré dans les quelques pays – ceux qui ont les mieux résisté à la crise – mais, même dans ces pays, la hausse des prix reste contenue alors que dans les pays les plus touchés du sud de l’Europe, l’inflation est toujours nettement inférieure à son niveau d’avant-crise.

L’excès d’épargne accumulé pourrait pousser la demande légèrement au-dessus de la tendance aux États-Unis.

Au-delà de ces effets temporaires, la vigueur de la reprise est sans précédent et la hausse rapide de la demande fait craindre une accélération durable de l’inflation. C’est notamment le cas aux États-Unis, où le revenu des ménages a non seulement été préservé (comme ce fut le cas dans la zone euro), mais a même été considérablement renforcé par les mesures de soutien budgétaire. Par conséquent, les ménages ont accumulé une épargne importante.

Qu’adviendrait-il si, demain, l’épargne supplémentaire constituée pendant la pandémie était dépensée en totalité ? Bien entendu, il est probable que la majeure partie de cette épargne ait déjà été utilisée par les ménages à faible revenu, notamment pour rembourser des dettes ou des arriérés de loyers. Mais une partie de ces économies supplémentaires (plus de 1 000 milliards de dollars) est détenue par les ménages les plus riches qui, depuis plus d’un an, n’ont pas été en mesure d’acheter autant de services « non essentiels » que d’habitude, et qui pourraient vouloir se rattraper aujourd’hui. Un calcul simple indique toutefois clairement que ce serait difficile. Si les ménages décidaient de dépenser 1 000 milliards de dollars pour acheter les services dont ils ont été privés pendant la pandémie, la consommation totale de ces services dépasserait de 30 % leur niveau d’avant-crise, ce qui semble peu plausible. Il est plus probable que cette épargne ne sera pas dépensée en totalité (et qu’une grande partie continuera à alimenter les achats d’actifs financiers ou immobiliers). Notre scénario principal prévoit qu’environ un tiers des 1 000 milliards de dollars d’économies liées à la sous-consommation seront effectivement dépensés.

Les ménages de la zone euro ont, eux aussi, accumulé de l’épargne supplémentaire pendant la pandémie, mais dans une bien moindre mesure. Par conséquent, l’excès de demande est beaucoup moins préoccupant dans cette région, où la reprise devrait s’achever au plus tôt d’ici fin 2021 pour certains des principaux pays, et pas avant fin 2022 pour d’autres.

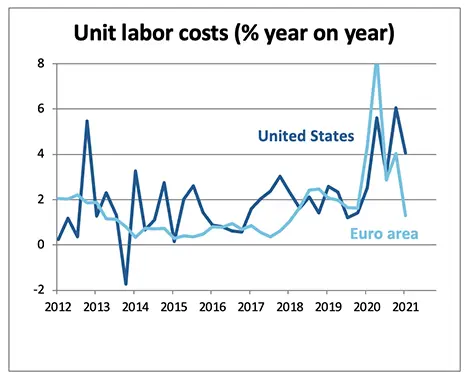

Ainsi, l’activité pourrait dépasser son niveau d’avant-crise aux États-Unis, les ménages dépensant une partie de l’épargne supplémentaire accumulée pendant la pandémie, tandis qu’un tel scénario semble moins probable en Europe. En outre, en mettant l’accent sur les pressions inflationnistes à court terme, on passe à côté d’un élément essentiel : le rôle clé de l’évolution des salaires et de la productivité dans le maintien des pressions inflationnistes.

Une demande supérieure à la tendance ne signifie pas nécessairement un taux d’emploi supérieur à la tendance.

Dès la fin mai aux États-Unis, l’évolution des salaires était spectaculaire dans certains secteurs : en rythme annuel, les salaires horaires avaient augmenté de plus de 15 % depuis mars dans le secteur des services de loisirs et de près de 10 % dans les secteurs du commerce de détail et des transports. Avec la réouverture des économies, les besoins de recrutement se révèlent en effet très élevés dans certains secteurs, mais de nombreuses personnes montrent davantage de réticence à exercer ces emplois nécessitant une présence physique – en général mal payés – qu’habituellement, et ce pour plusieurs raisons (réouverture partielle des écoles, inquiétudes liées au virus, allocations chômage généreuses, etc.). La plupart de ces décalages devraient progressivement se réduire à mesure que la vaccination progresse, que les écoles rouvrent et que les allocations chômage exceptionnelles mises en place pendant la pandémie prennent fin (25 États ont déjà décidé de mettre un terme à ces programmes et les autres devraient leur emboîter le pas d’ici début septembre). Ces tensions microéconomiques ne doivent pas brouiller la vue d’ensemble : l’emploi reste inférieur de 7 millions de postes à son niveau de février 2020. Dans ce contexte, il est difficile d’anticiper des tensions durables et généralisées sur le marché du travail.

Cela est d’autant plus improbable que la productivité a récemment accéléré. Bien qu’elle soit en grande partie cyclique, cette hausse des gains de productivité a commencé avant la pandémie, les entreprises ayant déjà considérablement accru leurs efforts d’investissement, non seulement dans les équipements, mais aussi dans des actifs immatériels comme la R&D. En outre, il n’est pas exclu qu’en accélérant les tendances préexistantes à l’automatisation et, surtout, à la transformation numérique (travail à distance, commerce électronique, etc.), la pandémie contribue à accélérer les gains de productivité au cours des prochaines années. Pour l’inflation, ces gains sont essentiels à deux égards. D’une part, un niveau de production donné pourrait être atteint avec moins de personnel, ce qui atténuerait les tensions sur le marché du travail et donc sur les salaires. D’autre part, les entreprises pourraient préserver leurs marges en réduisant leurs coûts salariaux unitaires.

Dans la zone euro, les régimes de chômage partiel ont été essentiels pour limiter la montée du chômage. Le taux de chômage fournit donc une image trompeuse de la morosité du marché du travail, ce qui n’est pas le cas des taux d’emploi, beaucoup plus fiables dans ce contexte. Dans le sud de l’Europe, les jeunes ont été particulièrement touchés par la pandémie. Avant la crise, les taux d’emploi des hommes dans la force de l’âge étaient encore loin de leurs niveaux du milieu des années 2000 et la pandémie les a encore fait baisser, en particulier en Espagne et en Italie. Compte tenu des fortes tensions sur le marché du travail, les salaires n’ont guère de raisons d’être sous pression dans la zone euro.

En définitive, l’inflation est entre les mains des banques centrales.

La modification du cadre de la politique monétaire de la Réserve fédérale des Etats-Unis a pu susciter des inquiétudes quant à sa tolérance à l’inflation. En effet, avec son nouvel objectif flexible d’inflation moyenne, la Fed tolérera temporairement une inflation plus grande afin de compenser les périodes passées durant lesquelles elle est restée inférieure à l’objectif. Le passage à un objectif d’emploi inclusif a pu également ajouter aux inquiétudes. Or, prises ensemble ou séparément, ces mesures ne signifient en aucun cas que la Fed restera les bras croisés devant la hausse de l’inflation. Bien entendu, ces dispositifs contribueront à maîtriser l’inflation, mais ne sont pas sans risque pour la croissance.

La zone euro fait face à certains des défis que connaissent les États-Unis, mais de manière beaucoup moins prononcée. Avant la pandémie, la région était confrontée à une inflation trop faible et sa reprise était à la traîne par rapport à celle des États-Unis. Les inquiétudes liées à la prochaine révision de la politique monétaire de la BCE, qui pourrait se traduire par un changement radical de sa position en matière d’inflation, sont également déplacées. Quels que soient les changements décidés, ils ne remettront pas en question l’engagement de la BCE à maintenir l’inflation à un niveau bas.