Pendant des siècles, nous nous sommes appuyés sur un modèle de consommation basé sur l'hypothèse implicite que les ressources naturelles étaient infinies : le modèle linéaire "extraire, fabriquer, utiliser, jeter". Résultat : aujourd’hui nous atteignons les limites de notre planète, car notre économie utilise, au cours des sept premiers mois de l'année seulement, autant de ressources naturelles qu'il est possible d'en reconstituer en un an. Ce modèle n'est clairement pas viable à long terme : à ce rythme et au niveau actuel de la technologie, on estime que d'ici 2050, 3 planètes seront nécessaires pour répondre aux besoins de l'humanité.

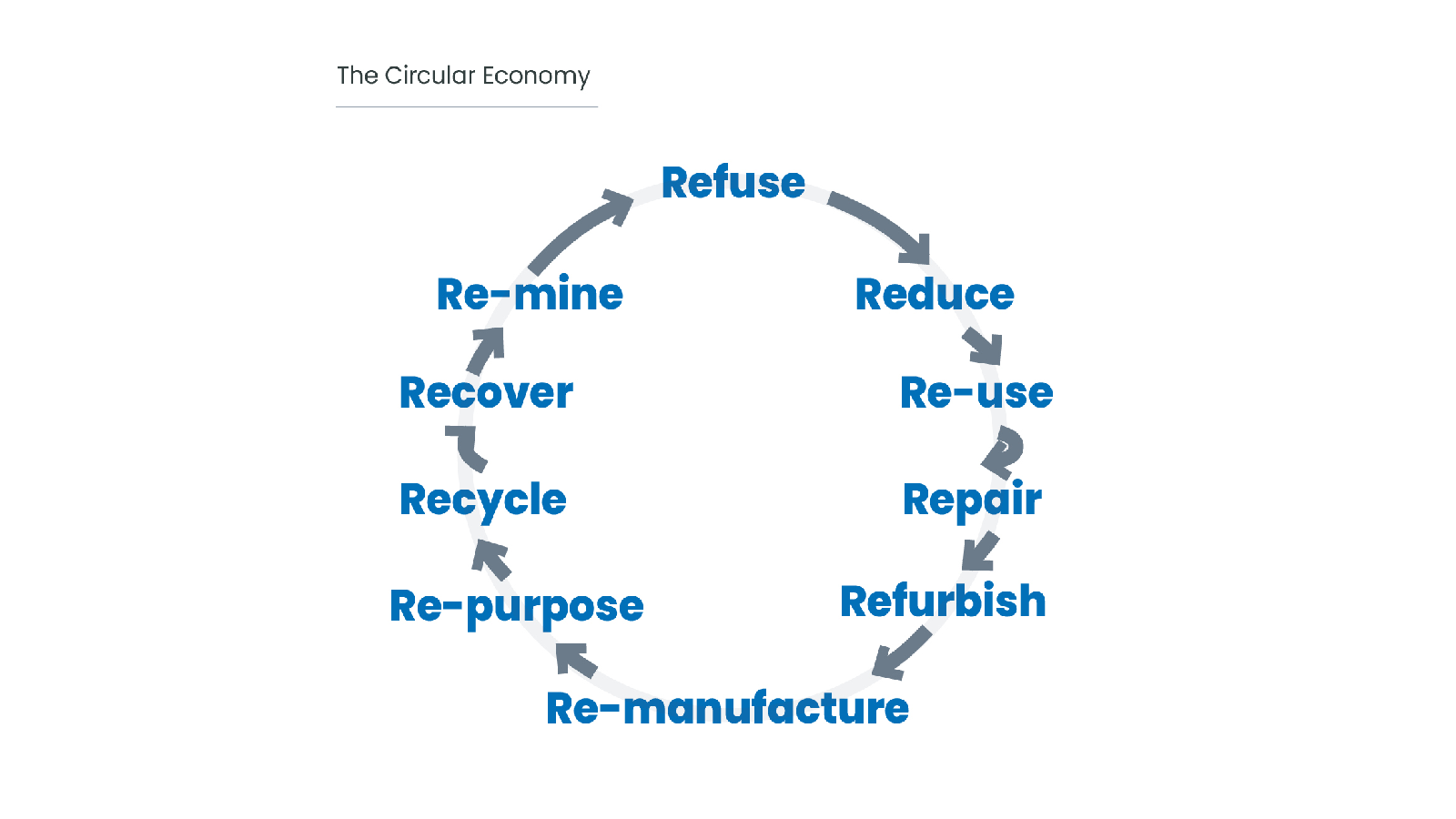

A la place de ce modèle, nous devrions imposer collectivement un nouveau paradigme, un modèle économique plus circulaire, qui vise à régénérer les biens plutôt qu'à les jeter : cela signifie réutiliser, recycler, remettre à neuf et partager.

Comment investir dans un avenir plus circulaire ? Forts de 25 ans d'expertise ESG et de 25 ans d'investissement thématique, nous sommes convaincus du fait que les entreprises capables de fournir de véritables solutions circulaires produiront de la valeur ajoutée pour les actionnaires sur le long terme.

David Czupryna et Bastien Dublanc, Senior Fund Managers, expliquent comment une stratégie d'investissement sur le thème de l'économie circulaire peut permettre de bénéficier d'opportunités d'investissement tout en contribuant à une économie plus durable.